“全球史与中国2016”系列讲座第三讲

Charles Willemen:全球史视野下的中国佛教史

魏查理

2016年3月30日下午,比利时皇家科学院终身院士、泰国国际佛教大学校长魏查理(Charles Willemen)教授做客“全球史与中国”系列讲座第3讲。

魏查理教授首先指出,相对于“国家”,他更倾向使用“文化地区”这一概念。欧亚大陆上的文化地区的影响从世界范围来看是最大的。这其中有欧洲文化地区、印度文化地区、中华文化地区。从中华文化地区的传统来看,有三教:儒教、道教和佛教。他认为,儒教是中国思想中的“阳”,道教是中国思想的“阴”。但是它缺乏一种国际的层面,即中华文化与其他文化的交流。佛教则起到这种不同文明间的沟通作用。这种交流可以追溯到丝绸之路的兴起。丝路不仅促进了不同地区间经济的发展,也带来了文明的接触。佛教就是通过丝路而传播,其国际性体现在它总是可以适应不同文明各自特有的信仰和传统。佛教在汉代传入中国,经过北魏至隋唐时期,发展成为具有自身特色的中华佛教。由于中华文明有着保留典籍文献的传统,因此很多在南亚失传的文化,还可以从中国典籍中寻找其蛛丝马迹。比如印度佛教徒若要探索自身文化,就不应该忽视来自中国的相关文献。这样就反映了中华文明的国际性。

另一个例子则是鸠摩罗什(Kumārajīva, 344-413)。

他于公元402年从姑藏(今甘肃凉州)到达长安。他本信说一切有部(Sarvāstivāda),但在喀什(Kashgar),他发现佛教中的大众全部(Mahāsāṅghik),尤其是龙树(Nāgārjuna)开创的中观派(Madhyamaka)更有吸引力,他考虑应该转为中观派的信徒。然而在抵达长安后,他发现中国人更关心的是一些实用层面的事务。例如如何进行冥想(meditation)、有哪些佛教戒律(vinaya)、如何组织修行团体等等。因此,鸠摩罗什不得不满足这些本地化的需求,翻译了众多的佛经。由于鸠摩罗什生育子嗣,违反了戒律。魏查理教授推测,鸠摩罗什正是出于这种原因,翻译了《妙法莲华经》(Saddharmapuṇḍarīkasūtra),以喻“但取莲花莫取泥”之意。

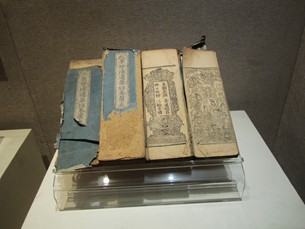

魏查理教授指出,这部经书可能是中国佛教哲学和艺术最重要的文献,对于日本佛教也产生重大影响。尽管这部经典成书于南北分裂时期的北方,但它很快就传播到中国南方地区。随着隋唐重新大一统,《妙法莲华经》传遍整个中华文明地区。

对于如何展开研究,魏查理教授以为,研究意味着科学性,它就需要一种外部视角。因此针对佛教经典这类的研究,应当以一种科学的态度进行关照。例如对鸠摩罗什的研究应以其文本未必尽为真作为出发点,将它放在具体的情景之中,并联系其他不同派别和观点以及佛教思想和艺术史进行考察。盲目的价值判断并无益于佛教等领域研究。

编辑 庄超然