“全球史与中国2016”系列讲座第四讲

全球化“与境”中的中国近现代科学技术

张柏春

2016年4月13日下午,“全球史与中国2016”系列讲座第四讲(总第17讲)在我校图书馆三层举行。中国科学院自然科学史研究所所长张柏春研究员作了题为“全球化与境中的中国近现代科学技术”的讲座。讲座由全球史研究院院长李雪涛教授主持。

张柏春研究员认为,在西方扩张与全球化的与境中,中国科学技术逐步走向现代化。他以历史视角从五个阶段介绍了中国近现代科学技术发展历程。

一、14-16世纪中国与欧洲的差异

中国与欧洲在社会、文化等方面的发展表现出明显的方向性差异。

这一时期,中国经过元明政权的更替,虽然也完成了《永乐大典》这样的文化工程、出现了《本草纲目》百科全书式的巨著。但在张教授看来,这些成就多是总结性质的,与同一时期的欧洲人在机械设计、绘画、雕塑、建筑等方面表现出的创造力和进步相比有着明显的差异。

另外15世纪初郑和率领的明朝船队展示了当时中国造船与航海等技术的高水平,不过郑和下西洋同稍晚哥伦布、达·伽马、麦哲伦航行所体现的探索、开放新世界的冒险精神也有根本不同。

二、第一次科学革命,有限的西学东渐

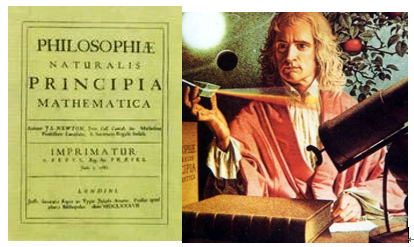

16世纪中叶至17世纪,欧洲开始了第一次科学革命。伽利略的开创性研究促使经验科学走向实验科学,为解决那些具有挑战意义的问题做出了重要贡献。牛顿在1687年写成《自然哲学的数学原理》总结了物体运动定律和万有引力定律,为近代科学大厦建立起可靠的基本结构。英国皇家学会、法兰西皇家科学院的建立标志着近代科学成为一种社会建制。“科学家”形成了新的社会共同体。科学革命造成整个知识体系的转变。

从16世纪末开始,以利玛窦为代表的耶稣会士,以传播科学为手段,成功地为传教创造了条件,客观上促进了欧洲科学技术在中国的传播。明清中国学者通过传教士了解了西方制订历法的天文和数学知识、钟表技术等,但并不了解欧洲正在发生的科学革命。

三、18世纪技术革命,中国对西方的拒斥

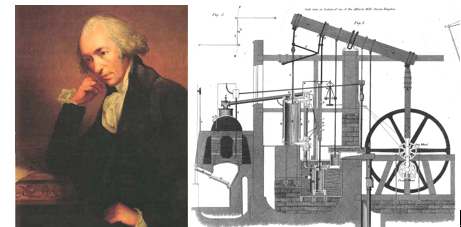

技术与工业的最大拐点发生在18世纪,欧洲发生工业革命与技术革命,二者以蒸汽机的发明与应用及机器作业代替手工劳动为主要标志。

重大技术发明之间互动,技术与产业互动,造成集群式的技术发明与创新的发展态势。技术革命成就了产业革命,极大地丰富了社会物质财富,改变了世界格局。

这时期中国对欧洲知识的了解仍依赖传教士。但传教士在中国的活动一直被限制在由中西不同的政治-宗教体系相容部分的狭窄空间中。康熙帝不允许破坏以儒家为核心的文化,而罗马教会不容忍其宗教受到非基督教文化的“腐蚀”。“礼仪之争”促使1723年清朝决定禁绝天主教,依附于传教的科技传播随之中断。在18世纪的大部分时间内,清朝都处于闭门造车的状态。中国人对欧洲的工业革命、技术革命更是全然不知。清王朝沉湎于“天朝上国”的盲目自尊。

四、19世纪欧美科技革命,中国师夷之长技

19世纪,科学革命的浪潮还在继续,推动近代科学形成完整的体系,为新的技术革命提供了知识基础。19世纪30年代起,电力、电器、内燃机、炼钢、石油、新交通工具、新材料等技术的突破性变革促成了第二次技术革命,将工业社会由机械化时代带入电气时代。

在中国,英商大量输入鸦片,引发第一次鸦片战争。魏源提出“师夷之长技以制夷”的口号。第二次鸦片战争失败,洋务派官员推动自强运动,引进西洋“坚船利炮”制造技术,以剿灭太平天国,防御外敌入侵。

但清朝的举措存在非常明显的缺陷。首先,“头痛医头,脚痛医脚”,对西学的吸收基本上限于兵器制造,而未发展基础技术和基础工业;其次,本土技术人才的培养滞后。一再地仿造国外产品,落入“引进-落后-再引进-再落后”的循环。中国人对近代科学的认识滞后,如经典力学、微积分等新知识的传播非常有限。1895年,北洋水师全军覆没,标志着自强运动失败。近代科技在中国的启蒙迟缓。从技术层面的局部接受“坚船利炮”,到全面认可机器、铁路、电报等近代技术及其产业,在理论层面对近代科学有所了解,用了60多年的时间。

五、20世纪欧美科技革命,中国的曲折追赶

1900年普朗克提出能量子概念;爱因斯坦在1905年提出狭义相对论、1915年提出广义相对论,标志着第二次科学革命。20世纪30-40年代起发生第三次技术革命,主要标志是电子技术、计算机、信息网络技术、核技术、航天技术、新材料、生物技术等领域的重大突破。

20世纪上半叶的中国,科学技术事业的发展,始终受到国局动荡的困扰,政府用于发展科技的资源极少。新中国成立后开始全面向科学技术进军。

张柏春研究员认为,16世纪以来,全球经历了科学革命、技术革命与工业革命。但是,“革命”不是科学、技术与工业发展的常态。技术是直接的生产力,技术革命与现代化表现为“直接相关”;科学革命与现代化曾表现为“间接相关”,到现代则有“直接相关”的倾向。技术转化为生产力需要一个非常重要的中间环节——创新,即将新概念的构想或技术发明转变为生产力并进入市场的过程。

一些未曾发生科学革命或技术革命的国家搭科技创新的“便车”,通过创新与工业化、繁荣科学文化等举措而成为后起的现代化国家。中国迄今未全面实现工业化与现代化,从跟踪模仿为主到创新为主的转变期比较长。创新能力的薄弱突出表现在:在重要科学方向上基本处于前沿跟踪的水平,真正由中国人率先提出的新问题、新理论和新方向寥寥无几;关键核心技术受制于人,许多重要产业的对外技术依存度高,先导性战略高技术领域布局薄弱……

中国实现现代化的条件是苛刻的,只能依靠科学技术创新和制度创新,探索创新驱动型的经济社会可持续发展模式,走新型的工业化和现代化道路。国家应采取前瞻性强的务实政策和改革举措,比如:

首先,既着力抓好科技转化为生产力的关键环节——创新,重点突破制约发展的关键核心技术以及带动新兴产业的主导技术,又持续消化吸收国外先进技术及基础研究成果,合理利用“搭便车”的机会,为经济持续增长与现代化建设做出直接贡 献。

其次,着眼于长远利益,不断厚实科学基础与教育基础,鼓励科学原创,为技术创新提供知识源泉,造就和吸纳创新人才与创业人才。

其三,大胆尝试经济、科技、教育与政治等方面的改革和创新,营造创新友好的社会与文化环境,如采取像百年前“废科举”那样的教育改革,尝试技术与经济相结合的体制,解放人的思想和创造力。

编辑 庄超然